Canva(キャンバ)は、誰でも簡単にデザインが作れる人気のオンラインツールです。チラシやプレゼン資料、SNS投稿から動画編集まで幅広く対応でき、豊富なテンプレートと直感的な操作性が魅力です。本記事では、Canvaの基本操作から無料・有料プランの違い、さらに注目のAI機能までをわかりやすく解説し、効率的に活用するコツをご紹介します。

Canvaの基本的な操作から便利な活用テクニックまで分かりやすく解説します。

テンプレートの使い方やデザイン編集のコツ、AI機能の活用をマスターし、日常や仕事での効率的なクリエイティブ制作を実現しましょう。

Canvaとは?

Canvaでできること

Canvaは、オンラインで利用できるデザイン作成ツールです。チラシやポスターなどの印刷物はもちろん、SNS投稿、Webバナー、プレゼン資料、動画編集まで幅広く対応できます。

テンプレートを活用すれば、文字や画像を入れ替えるだけで完成度の高いデザインが仕上がるのも特徴です。

Canvaひとつで「印刷物」「SNS」「動画」「プレゼン」まで制作可能です。用途ごとに複数のツールを使い分ける必要がなく、ワンストップで完結できるのが大きな魅力です。

初心者でも扱いやすい理由

Canvaは、デザインの知識がなくても使える直感的な操作性が魅力です。ドラッグ&ドロップで要素を配置でき、文字入力や色変更もクリック一つ。

さらに数十万点の素材(写真・イラスト・アイコン)が用意されており、ゼロから作るよりも簡単にクオリティの高いデザインを仕上げられます。

PC・スマホ・タブレットいずれでも利用可能で、いつでも作業できる点も初心者に優しいポイントです。

Canvaとは?

アカウント作成とログイン方法

Canvaを使うには、まず無料アカウントを作成します。GoogleアカウントやFacebookアカウントで簡単に登録でき、メールアドレスでも新規作成可能です。登録後は、ブラウザから canva.com にアクセスするか、スマホアプリをダウンロードしてログインします。アカウントを一度作れば、PC・スマホ・タブレットなど複数のデバイスで同じデザインを編集できます。

GoogleやSNSアカウントでの連携登録を使えば、数十秒で利用を始められます。複数デバイス対応なので、自宅と外出先の両方で同じデザインを扱えるのも便利です。

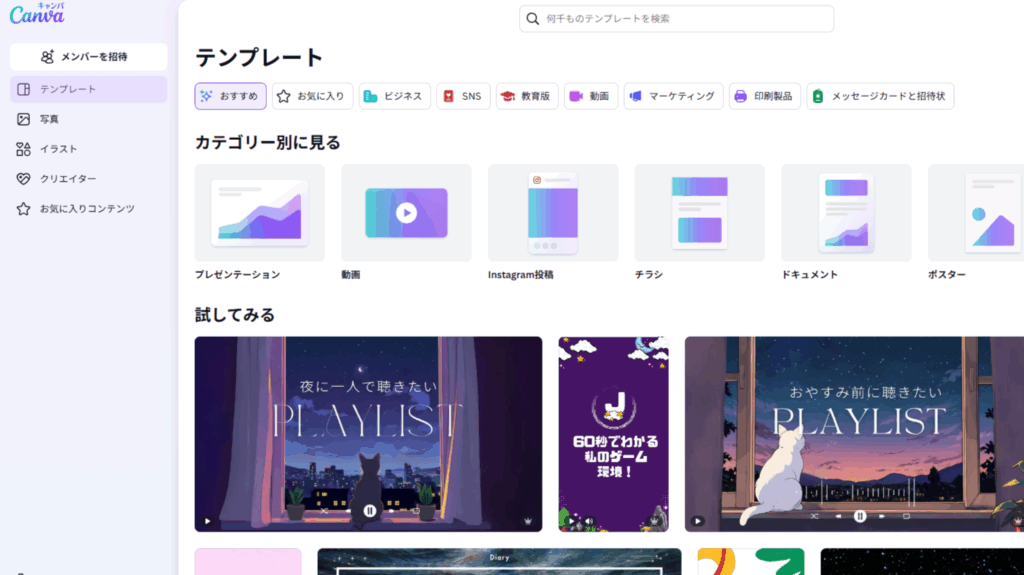

テンプレートを使ったデザイン作成

Canvaの最大の魅力は、数十万点以上のテンプレートを自由に利用できる点です。「チラシ」「Instagram投稿」「YouTubeサムネイル」「プレゼン資料」など、用途に合わせたサイズやレイアウトが用意されています。

テンプレートを選んだら、文字や画像を差し替えるだけでデザインが完成。ゼロからデザインする必要がないため、初心者でもすぐに使えます。

テンプレートは「デザインの型」を提供してくれるので、レイアウトや配色で迷う時間を大幅に短縮できます。初心者こそテンプレート活用が成功のカギです。

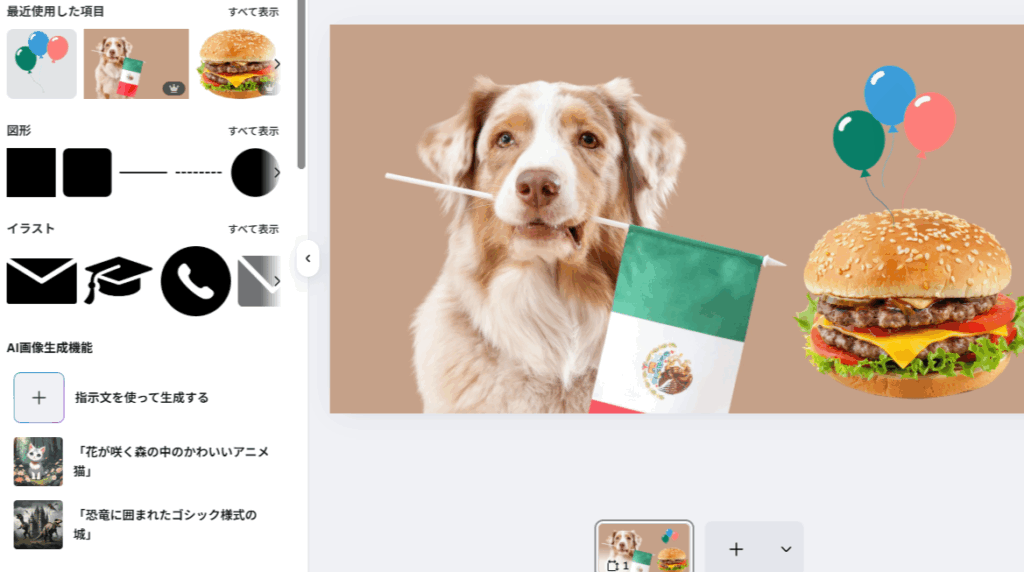

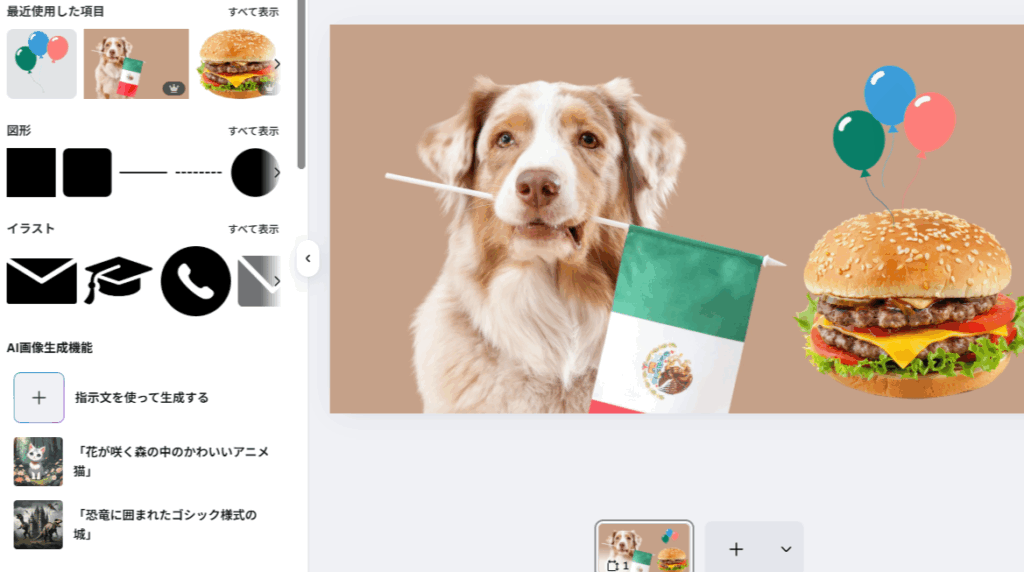

画像や文字の編集操作

Canvaでは、画像や文字の編集も直感的です。画像をドラッグして入れ替えたり、テキストをダブルクリックして内容を書き換えるだけでOK。フォントや色、サイズの変更も簡単にできます。

また、写真にフィルターをかけたり、アイコンやイラストを追加してデザインを強化することも可能です。作業はすべて自動保存されるので、編集の途中で誤って閉じても安心です。

編集は「ドラッグ&ドロップ」「クリック」の操作で完結。Photoshopのような専門知識は不要で、誰でも短時間で仕上げられます。

無料プランと有料プランの比較

無料版でできること

Canvaの無料プランでも、基本的なデザイン作成に必要な機能は揃っています。数十万点のテンプレート、数千種類のフォント、基本的な写真やアイコン、グラフ機能などが無料で利用可能です。

SNS投稿やチラシ、簡単なプレゼン資料なら無料版でも十分対応できます。作成したデザインはPNG・JPEG・PDFなどの形式でダウンロードでき、商用利用も可能です。

無料版でも「SNS運用」「学校の課題」「簡単なビジネス資料」には十分対応可能。まずは無料で使い、必要に応じて有料版に切り替えるのがおすすめです。

有料版(Canva Pro)の機能

Canva Pro(有料版)では、さらに高度なデザイン機能が解放されます。

7,500万点以上の写真・イラスト・動画素材が利用可能になり、背景透過、ブランドカラーの保存、テンプレートの自動サイズ変更(リサイズ機能)なども追加されます。

また、チームでの共同作業やストレージ容量の拡大も大きなメリットです。プロ仕様の素材を活用すれば、SNS広告や印刷物の品質が大幅に向上します。

Canva Proは「素材の豊富さ」と「高度な編集機能」で圧倒的に便利です。特にリサイズ機能と背景透過は、SNSマーケティングや広告制作には欠かせない機能です。

料金とコストパフォーマンスの考え方

Canva Proは月額1,500円前後、年払いなら12,000円程度で利用可能です(執筆時点)。チームプランを契約すれば複数人で同時利用でき、コストを分担できます。

デザインソフトとしては手頃な価格帯で、PhotoshopやIllustratorのような高額ソフトを導入する必要がないのも魅力です。特にビジネスでデザインを頻繁に行うなら、十分に元を取れる投資といえます。

| 項目 | 無料プラン | 有料プラン(Canva Pro) |

|---|---|---|

| 料金 | 無料 | 月額:約1,500円/年額:約12,000円(時点参考) |

| テンプレート数 | 約25万点以上 | 約61万点以上+毎日更新 |

| 素材(写真・動画・イラスト) | 数十万点の無料素材 | 7,500万点以上の有料素材が使い放題 |

| フォント | 数千種類の基本フォント | プレミアムフォント+独自フォントのアップロード可能 |

| 保存容量 | 5GB | 1TB |

| 背景透過 | 利用不可 | ワンクリックで背景除去可能 |

| リサイズ機能 | 利用不可 | ワンクリックでサイズ変更(SNSごとの最適化対応) |

| ブランド機能 | 利用不可 | ブランドカラー・ロゴ・フォントを登録可能 |

| 共同編集 | リアルタイムで可能(基本機能のみ) | チーム向け高度機能(テンプレ共有・権限設定) |

| ダウンロード形式 | PNG / JPEG / PDF | PNG / JPEG / PDF / SVG / GIF など拡張形式対応 |

| サポート | 基本サポート | 優先サポートあり |

CanvaのAI機能を活用する

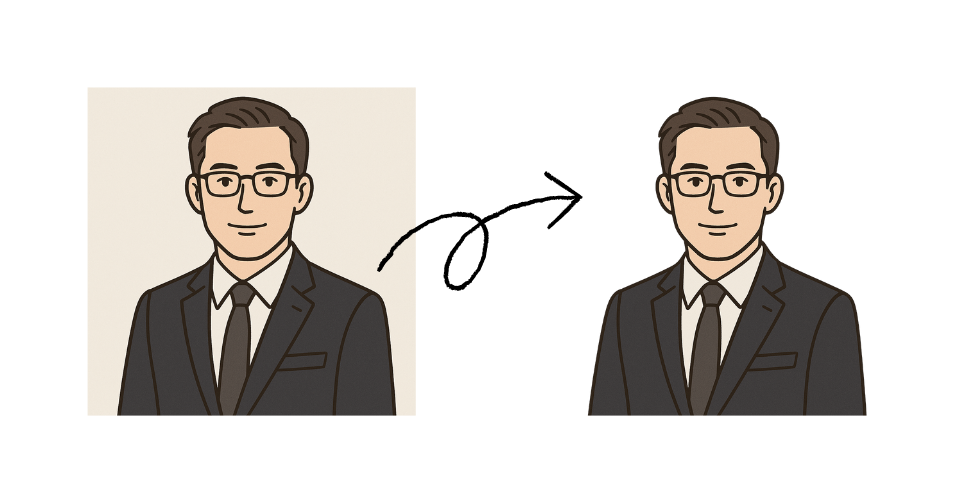

AIによるデザイン補助機能(背景除去など)

Canva Proでは、AIが画像編集をサポートしてくれます。代表的なのが「背景リムーバー」で、ワンクリックで人物や商品写真の背景を自動削除可能です。

さらに「画像の拡張(マジック拡張)」や「不要物の除去」も利用でき、Photoshopのような専門的な操作をしなくても高度な編集が行えます。

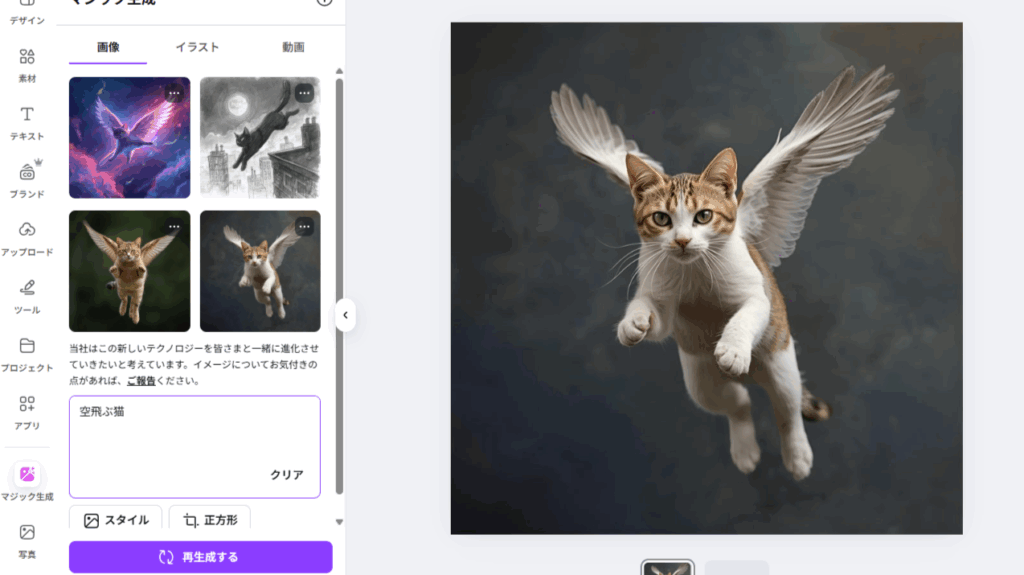

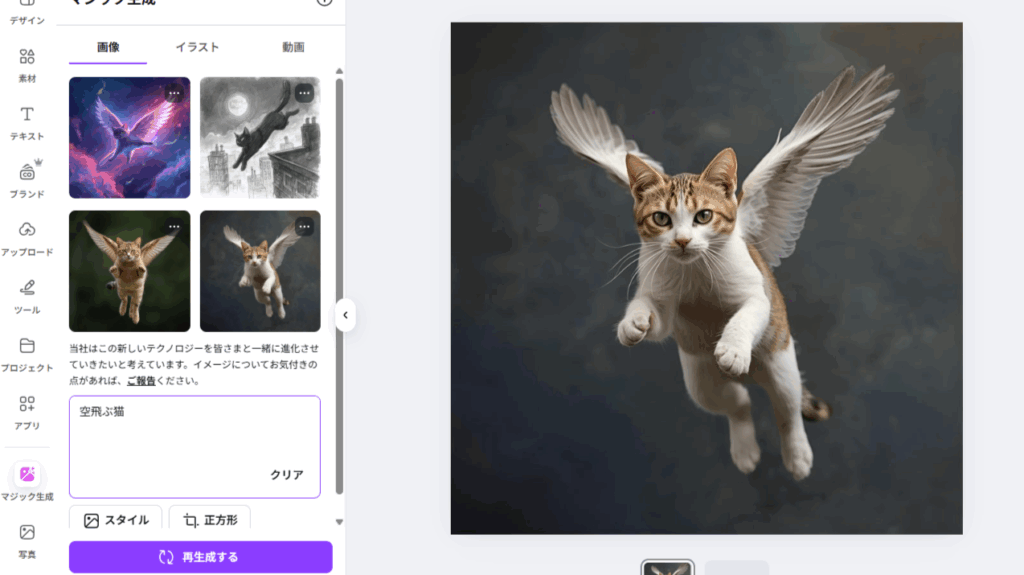

画像生成AI「マジック生成」

「マジック生成」は、入力したテキストからAIがオリジナル画像を生成する機能です。「夕暮れの海辺」「未来的な都市」など文章で指示するだけで、多彩なスタイルの画像を作成できます。

既存のストック画像にはない独自のビジュアルが欲しいときに重宝します。

Canvaをもっと便利に使う方法

チーム機能で共同編集する方法

Canvaでは、デザインをチームメンバーと共有して同時に編集できます。プロジェクト単位でフォルダを作成し、メンバーごとに編集権限や閲覧権限を付与できるため、役割分担もしやすい仕組みです。

コメント機能を使えば、デザイン上で直接フィードバックをやり取りでき、メールやチャットでのやり取りより効率的です。

外部サービスとの連携(Googleドライブ、SNS など)

CanvaはGoogleドライブやDropboxなどのクラウドストレージと連携でき、ファイルの読み込みや保存をスムーズに行えます。

また、完成したデザインはそのままInstagramやFacebook、X(旧Twitter)などに直接投稿することも可能です。これにより、SNS運用の効率化やファイル管理の一元化が実現します。

モバイルアプリの活用シーン

Canvaアプリをスマホやタブレットにインストールすれば、外出先でも簡単にデザイン編集ができます。

電車移動中にSNS用の画像を修正したり、打ち合わせ前にプレゼン資料を最終チェックしたりと、ちょっとした隙間時間を有効活用できます。さらに、アプリで撮影した写真をそのままデザインに取り込むことも可能です。

iPhone版 https://www.canva.com/ja_jp/download/ios/

Android版 https://www.canva.com/ja_jp/download/android/

PCが手元になくても、アプリで素早く修正や共有が可能。SNSやプレゼンなど時間に追われるシーンでは特に役立ちます。

まとめ

Canvaは、初心者からプロまで幅広く使えるオンラインデザインツールです。豊富なテンプレートと直感的な操作性により、チラシやSNS投稿、プレゼン資料、動画編集まで、誰でも手軽に高品質なデザインを作成できます。

無料プランでも基本的な機能は十分利用可能ですが、有料版のCanva Proを活用すれば、背景除去やリサイズ機能、豊富な素材ライブラリなど、ワンランク上の表現力を手に入れられます。

個人の趣味からビジネス利用、チームでの共同作業まで対応できるのがCanvaの大きな魅力です。まずは無料版から始めて、必要に応じて有料プランやAI機能を取り入れることで、デザインの幅がぐっと広がるでしょう。